Diego Trelles: “No puedes ser escritor si eres el huelepedos de un huevón más grande”

Entrevista

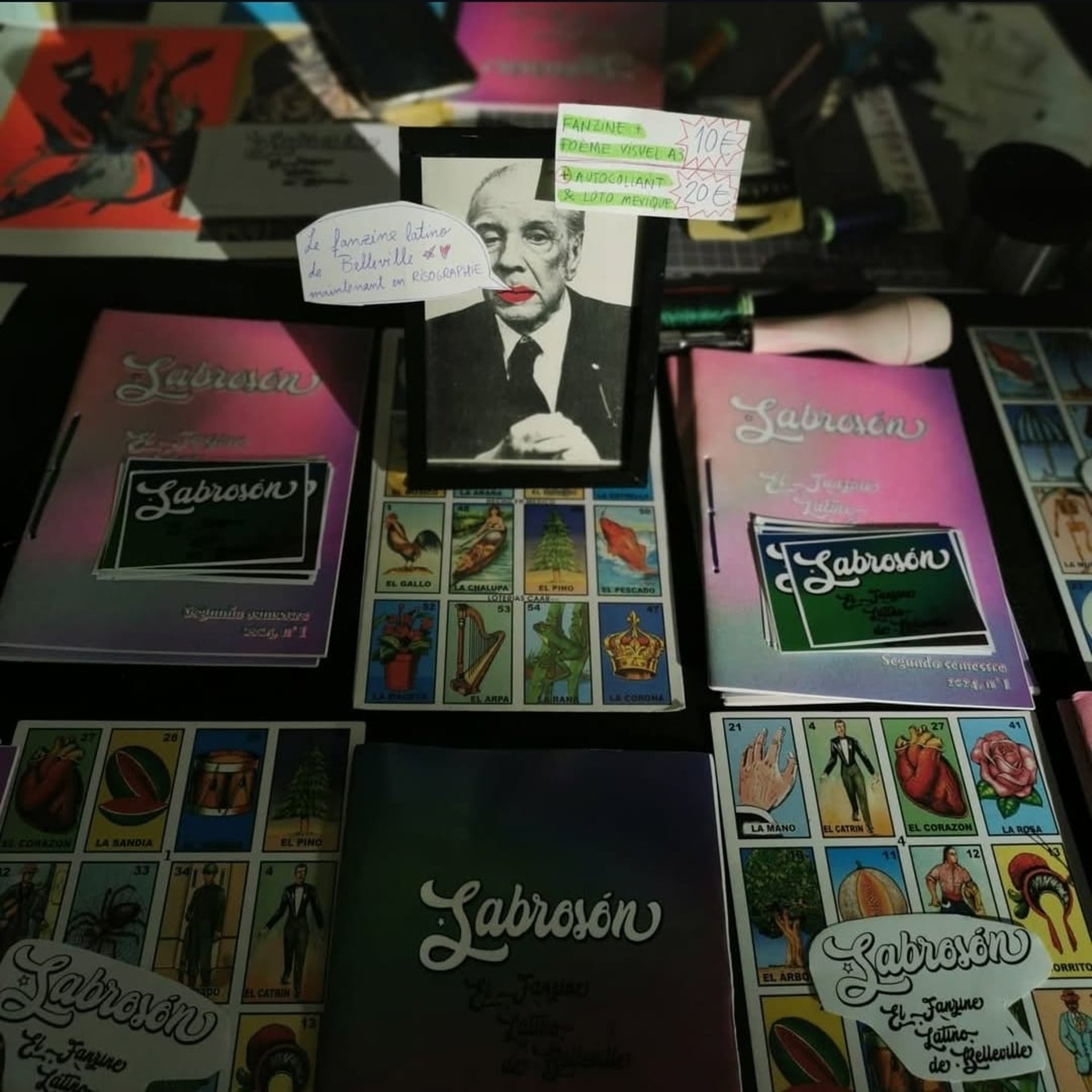

SABROSÓN N°0

Sabrosón

12/2/2023

Una peda con el escritor peruano Diego Trelles Paz

Sabrosón (S): Queríamos comenzar con una cita del Pochito Tenebroso en La procesión infinita. Dice así:

Ríete, conchatumadre, ¡pero escribe! Y nunca, escúchame bien esto, Chato, o como chucha te llames, nunca jamás vayas por la vida oliéndole los pedos a Vargas Llosa, ¿entendiste? La literatura no es para zalameros, causa. Es lo que sobra allá. Para escribir hay que matar, ¿escuchaste? ¡MATAR! Si no entiendes eso que es sagrado, no pierdas tu tiempo aquí, hermanito, vuélvete a Lima mañana mismo porque no importa lo que hagas, no importa si escribes mil quinientas novelas o si eres el escritor del año en Miraflores, nunca, óyelo bien, huevonazo, nunca vas a llegar a ningún lado porque nunca vas a ser de verdad... ¡Tuércele el cuello a Zavalita o no escribas nada!

La pregunta siempre, para alguien que escribe en el Perú, es cómo superar ese impase, ¿no? Uno tiene como referencia absoluta a Mario Vargas Llosa. Yo siento que tus novelas heredan mucho del buen Vargas Llosa y al mismo tiempo hay esta disputa interna de tus personajes, de tu narrador y de ti mismo tal vez.

Diego Trelles (DT): Digamos que mucho de la literatura de mi generación y de la anterior tuvo esa suerte de sombra: los logros, los éxitos, la talla del personaje. El Nobel y todas esas cosas que son más bien extraliterarias. Pero estaba ahí, ¿no? Es un escritor que formó a muchas generaciones, no siendo el único. Y que en muchas cosas era interesante para mí. Esto lo he dicho muchas veces, aunque ahorita me llega soberanamente al pincho: para mí, leer Los Cachorros, muy joven, fue como un choque. Que en un inicio este huevón cambiara de persona sin perder el sentido del ritmo y te hiciera querer seguir… Eso no es fácil, ¿no? Y genera – sobre todo en alguien que está pensando en la escritura o que está queriendo arrojarse a la literatura – una suerte de inspiración.

Pero como yo siempre lo he dicho o lo he pensado (quizás al comienzo no tanto, pero después muy conscientemente), nadie se mete a escribir o a pintar o a hacer arte de alguna manera queriendo emular a alguien que lo ha influido mucho, sino más bien queriendo sobrepasarlo, o queriendo encontrar tu propio camino sin ser una suerte de pequeño émulo de este escritor tan grande, ¿no?

S: Una de las cosas que más sorprende, tanto de La procesión… como de Bioy [2012] es tu talento para pasar de la voz de un personaje a otro y hacerlo no sólo con verosimilitud, sino con color… Cuando haces hablar, por ejemplo, al Ken Porno, a la empleada de Cayetana, a la tal Cayetana, o, en Bioy, al policía, al narco… Y cada uno tiene una voz tan propia que nos parece que es una de las virtudes más resaltables de tus novelas.

DT: Uno se va formando en sus lecturas, pero al mismo tiempo en esa formación uno debe desafiar esas influencias. Y a veces no es tan consciente. O a veces uno escribe contra esas influencias, porque también el hecho de encontrar tu escritura tiene que ver con tu afirmación. Y las afirmaciones no son fáciles de lograr. En El círculo de los escritores asesinos [2005], que ustedes no han leído, hay una parte en la que el Chato, que es el personaje de La procesión… está en Barranco, está borracho, y va al malecón Paul Harris, que es donde vivía Vargas Llosa. En un momento él está sentado frente al edificio y dice que está esperando a que salga y hace una burla de Vargas Llosa, dice que saldrá con su pijama londinense y su guardaespaldas. Pero lo que veo nunca sale, dice, lo que veo solo es ese edificio que me ensombrece… una cosa así es la imagen. Entonces, digamos que también en la conciencia del escritor, en el terreno de juego, está el poner en cuestionamiento aquello que lo formó como escritor. Es un doble juego.

En cuanto a lo de las voces: siempre he pensado que si uno no lee poesía, las posibilidades de que su escritura (de que el tono y el color y la voz de los personajes y narradores) tenga versatilidad son mínimas. Porque en la poesía hay una plasticidad que a veces la narrativa no tiene. Y quizás somos mejores escritores, o intentamos ser mejores escritores si encontramos esa suerte de música que debe tener todo lo que escribes y que a veces es una música que depende también de la propuesta del libro. Tú me hablabas por ejemplo de cómo identificabas a los personajes según cómo hablaban. La procesión… sí está planteada de acuerdo a la voz de los personajes. Y en el caso de Pochito Tenebroso era una apuesta muy evidente, Pochito Tenebroso es un personaje que está definido por la forma en la que habla. Como va inventando palabras del inglés, del francés, que tiene un poco de la manera de La naranja mecánica eso, ¿no?

Yo soy una suerte de consumidor, desde muy joven, casi impenitente, de películas, de música, de todo. Y por esos caminos vas moldeando un poco lo que tu propia voz comienza a formar y a decir. Entonces, dentro de este concierto de voces, la figura de Vargas Llosa no era necesariamente esa suerte de padrino al cual habría que rendirle pleitesía. Más bien, yo creo que era lo contrario, porque en muchos casos hay una suerte de culto endiosado por una persona – que es un gran escritor no hay que negarlo – que como hombre público le ha hecho mucho daño al país. Es decir, a estas alturas, no podemos negar que alguien que pide el voto por todos los candidatos fascistas de la región pueda, sin dejar de ser un gran escritor, ser alguien con el cual yo me identifique. (…) Eso es un poco lo que dice el Pochito Tenebroso. O sea, si vas a ser un escritor, tienes que ser leal a ti.

S: Ahora, Pochito Tenebroso no es tu personaje más santo. No queremos spoilear, pero…

DT: Digamos que yo no creo que haya en mis novelas personajes que tú puedas definir de manera muy esquemática. Al ahondar en la persona, uno ahonda en las contradicciones de los humanos, y eso hace más ricos a los personajes.

S: Esa es una de las cosas de lo que mejor enseñan tus novelas, creemos. Uno puede ir del amor al odio, muy rápidamente, muchas veces, con casi todos los personajes. Y eso se aprecia un montón, sobre todo en el contexto tan bipolar peruano, donde parece haber o buenos o malos. Y en tu literatura hay todo lo contrario, hay como un crisol, hay matiz… humanidad. Nadie es buenísimo, nadie es malísimo.

Ahora, aparentemente tienes un alter ego en cada libro. Entre Bioy y La procesión…

DT: En el proyecto. Es un alter ego, es un personaje que es el Chato y que justo a partir de la Procesión se llama Diego. Pero sale de manera intermitente. Por ejemplo, en Hudson el redentor [2013], en los cuentos (que es casi una novela), y sale en El círculo… Pero luego no sale en Bioy. Sale en uno de los cuentos de Adormecer a los felices [2015], sale en La procesión infinita y luego no sale en la próxima novela.

S: En Bioy también tienes otro, si se puede decir alter ego, que es el crítico. Ahora, tú dices “Aparece el alter ego en el proyecto”.

DT: En mi proyecto narrativo.

S: ¿Qué es eso?

DT: Por ejemplo, [Horacio] Castellanos Moya es un escritor que a mí me parece fascinante. Y, sobre todo, su proyecto. Porque cuando hablo de proyecto parece que soy un ingeniero. Pero en realidad, cuando digo proyecto estoy diciendo que yo tuve mucha conciencia, no sé por qué, desde que era muy joven, que quería escribir. Y no solamente eso: tenía muy claro qué es lo que quería hacer y cómo quería hacerlo. No sabía cómo lo iba a hacer, pero sabía por mis lecturas (y en ese caso mis lecturas eran los escritores del boom y que iban desde antes, desde Rulfo hasta el post-boom, que es también muy influyente, con Puig) pero todos ellos… yo los leí a casi todos. Y veía, precisamente, cuál era el planteamiento de su narrativa. Cuando hablo de proyecto estoy hablando de cómo mis novelas tienen los personajes que entran y salen como si estuvieran en un cine, tienen los mismos espacios.

S: Podemos ir a un tema relacionado. La violencia presente en tus novelas. Mi viejita diría “puuuucha que esa novela es muy violenta”.

DT: Un montón de tías... “Ay, hijo, qué bien te ha salido, pero no quiero leer esta mierda.”

S: Y, fuera de huevadas… es verdad, ¿no? La primera hipótesis puede ser que el Perú es un país violento. O sea, ¿qué más va a salir del Perú, si no es violencia? Pero tal vez hay algo más. No sé si estás de acuerdo con decir que, en tu novela, una de las cosas que más salta a la vista es la violencia, es decir que si bien todos los personajes son diferentes, la violencia atraviesa como un hilo por todos lados.

DT: Sí, sí.

S: ¿A qué se debe?

DT: Bueno, Bioy, y La procesión… son parte de la trilogía sobre la violencia política. Eso para empezar.

S: ¿Así lo dirías tú? O sea, aquello que los une es la violencia política.

DT: Sí, sí, porque fue planteada así. O sea, no comenzó siendo así, al comienzo yo no pensé que iba a ser así. De hecho, Bioy se suponía que iba a ser una nouvelle.

S: ¡Ah, chucha!

DT: Sí, y la inspiración original de Bioy es una película. Una película de Abel Ferrara que se llama Bad Lieutenant… ¿La han visto?

S: No.

DT: Tienen que verla. Bueno, cuando comencé Bioy, no tenía ni concepto de que fuera una novela negra, pero sí que se tratara de un policía que tenía que comprarse sus balas, que era un corrupto en el Perú. Esa era la idea. Pero no sé cómo la huevada comenzó a transformarse y comenzó a crecer y a crecer y yo dije “¡Mierda! ¡Esta huevada no es lo que yo pensaba que iba a ser!” De hecho, me costó muchísimo escribirla.

S: ¿Y de dónde salía eso?

DT: Digamos que la violencia política siempre ha estado presente en mis libros, siempre. En Hudson el redentor estamos hablando del barrio de Magdalena, los chicos del gobierno de Fujimori, cómo esta violencia estructural los afecta y los hace crecer, ¿no? En El círculo… estamos hablando del asesinato de un crítico que es relatado por cuatro manuscritos de los escritores que supuestamente lo mataron. Pero siempre en todo momento (porque hay un pata que, como en El Quijote, ha reunido los manuscritos, y los conocía; como Pálido fuego de Nabokov), hay comentarios en pies de página sobre lo que dicen ellos. Y al comienzo es muy enciclopédico, pero después comienza a hacer mierda y media, comienza a decir “esto que estás hablando son huevadas…”. Es un cague de risa. En muchos de los pies de página se van contando las historias de estas personas que tienen que ver mucho con la violencia también.

Después, a partir de Bioy, ya me di cuenta de que ese tema le iba ganando al literario en mucho. Y que era un proyecto que se me imponía de alguna manera. Porque en esa época no era así. Había habido novelas que habían ganado premios por hablar del conflicto interno, de la violencia… Pero a mí me molestaban casi todas esas novelas, porque yo pensaba que edulcoraban la violencia, que la trataban como si fuera una telenovela rosa, como si fuera una suerte de serie de Netflix… Y entonces, yo lo que me dije es “voy a describir de una violencia que viví, aunque a la distancia – yo estaba en Lima, no estaba en el lugar donde se mataba a la gente, pero estaba ahí – y quiero que sea lo más cercano a la violencia misma que existió”. Es decir, hay que violentar, no solamente la estructura del tiempo, sino el lenguaje. Y hay que violentar también, incluso, los narradores. Porque Bioy tiene narradores detrás de los narradores y una cámara que está detrás… Es una locura. Todo esto lo fui descubriendo cuando escribía la novela. (…) Hay mucho de inconsciente a la hora de crear ciertas novelas. No todas. Hay unas que pueden estar más planificadas o menos planificadas…

S: No es anodino que menciones la situación política peruana actual.

DT: La política me apasiona realmente. ¡En eso sí es admirable Vargas Llosa! Porque él es muy coherente. Comparado con los escritores de ahora: los escritores de ahora se cuidan. Es curioso, de la mierdita que tienen, quieren cuidarla para que no les toquen sus libritos la prensa de mierda que hay en el Perú. Entonces es “mejor no me meto en esto, no me meto en eso”. Hay una cobardía intelectual tan profunda y tan esperpéntica.

S: Incompatible con la literatura misma.

DT: Incompatible con el arte, con la creación… Es decir, tú no haces tus libritos y dejas de ser un ciudadano, dejas de ser una persona pública, porque ya. Pero ahora, en esta época, y con todo lo que está pasando en el Perú, es como si los escritores jugaran a las escondidas. Es como si jugaran a replegarse, y estuvieran esperando a que algo pase en el Perú para recién hablar.

S: Esperan a la opinión estándar para sumarse.

DT: Y eso no tiene nada que ver, para mí, con ser un escritor o con ser un artista. Yo creo que el artista debe tener un punto de vista y hay gente que lo escucha y hay gente que lo sigue…

S: ¿Y eso no te ha costado?

DT: No, porque siempre fui así.

S: No, no personalmente. Pero te ha costado a nivel institucional. Tú has tenido tu batalla con el mainstream peruano.

DT: Y la sigo teniendo. Y probablemente a la nueva novela no le haga caso ningún tipo de los periódicos del oligopolio, ni nadie, huevón. (…) En realidad, ahora que me pongo a pensar, lo que dice el Pochito Tenebroso tiene que ver con el padrinazgo. Y ahí sí que la figura de Bolaño era muy importante para mí. A mí me interesaba mucho cómo él combatía desde su posición subalterna porque él era poeta, porque no era muy conocido, lo habían choteado [rechazado] un huevo de veces de las editoriales, había sido un cazatrofeos de cuentos…. Una historia bien literaria. Y a mí me interesan esas historias. Me interesa la idea del literato que está luchando. Pero, contrariamente, por ejemplo, Vargas Llosa sí está jugando con esta idea del padrinazgo, ¿no? Es decir, apadrina gente y la anula. Y esa cita que leíste de La procesión… también salía de ahí. Tú no puedes ser escritor si eres el huelepedos de un huevón más grande. Tú no puedes pretender tener tu voz, tener tu espacio, ser tú, si tú vas a depender de los humores de un viejo de mierda que te adula, pero te anula, ¿no? Y eso sí fue una cosa que yo tenía clara, cuando era muy joven, pero en el proceso de hacerme escritor. Y también el escenario de Lima, que es bien perverso, te va enseñando esas cosas.

S: En tu forma de contar las cosas, uno podría decir que te formaste a ti mismo.

DT: Yo me formé con mis lecturas, pero ¿qué? Nunca fui a un taller. Digamos que no tenía los rituales que me hubiera encantado tener de los jóvenes escritores. Me hubiera gustado tenerlos, pero tampoco quiero decir que, carajo, me formé de la nada. No, evidentemente yo hablaba de literatura, tenía amigos con los que hablaba de literatura, intercambiaba cosas, pero no era que estuviera en mi…

S: No tuviste a tu maestro que te decía “ven por aquí…”

DT: Sí tenía, sí tenía. Mi tío era Jorge Salazar, que era escritor, por ejemplo. Él fue el que primero me hizo leer un cuento en público a sus alumnos de la universidad, cuando yo tenía quince años, creo. Lo que les quiero decir es que, para mí – que jugaba fútbol en la calle, que no era un ratón de biblioteca –, cuando llegué a la literatura en el colegio, fue como una suerte de enfermedad. O sea, esta huevada que me agarró y, dije, “puta, esta huevada, ¿qué chucha?...”. Pero quería escribir.

Entrevista realizada por Chepe Guerra y Rodrigo Yllaric. La borrachera ha sido editada por razones de espacio.